☆本場大島紬の制作工程からは奄美大島のすべてが伝わります―着物雑学―

───歴史・現在の形は実はそれほど古くはない───

奄美大島での織物の歴史は古く、7世紀頃とも言われています。泥や植物で染めたり、絹糸を染めたりする、現在の大島紬のきっかけとなる記述も古くからちらほら見られますが、江戸時代の圧政により、島民は絹を着用する事が禁止され、それらはすべて献上のために製作することになります。やがて明治になりそこから開放されて、本格的に製作にとりかかり、現在の大島紬が確立していきました。ですから私たちのよく知る大島紬の歴史は、実はそれほど古くは無いんですね。

一説には、江戸時代に絹織物を泥に落とした、或いは隠した、そんな所から始まったとも言われています。

大島紬の特徴である絣模様も同じ頃に福岡県の久留米絣から防染を学び、現在の形になったと言われています。

───工程と特徴───

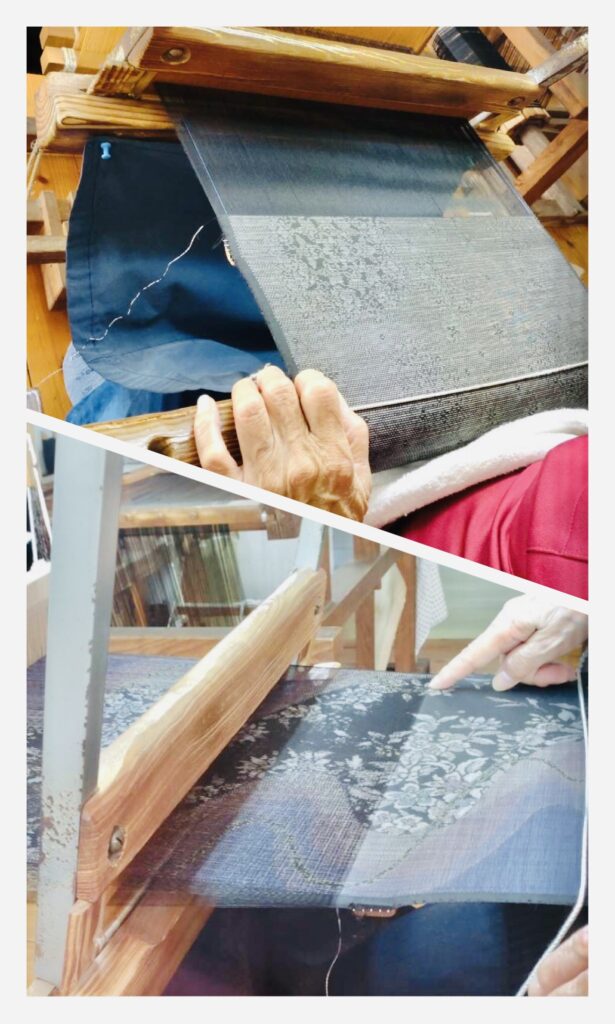

○「大島紬は二度織る」とは

大島紬の模様は防染された絣によって織り出されています。その絣糸(染まらない白い部分のある糸)と無地糸(全て染まっている糸)を組み合わせて織る場合と、経緯共に絣糸を用いて織る場合もあります。

まず絹糸の、防染する部分を綿糸で織って締めて行きます。経(たて)糸に木綿の糸を張り、緯(よこ)糸に大島紬になる絹糸を織り込んだものを、「絣筵(かすりむしろ)」と言います。

この絣筵を染めたあと、解いて絹糸を取り出し、そこから大島紬を織り始めるので、「二度織る」わけですね。

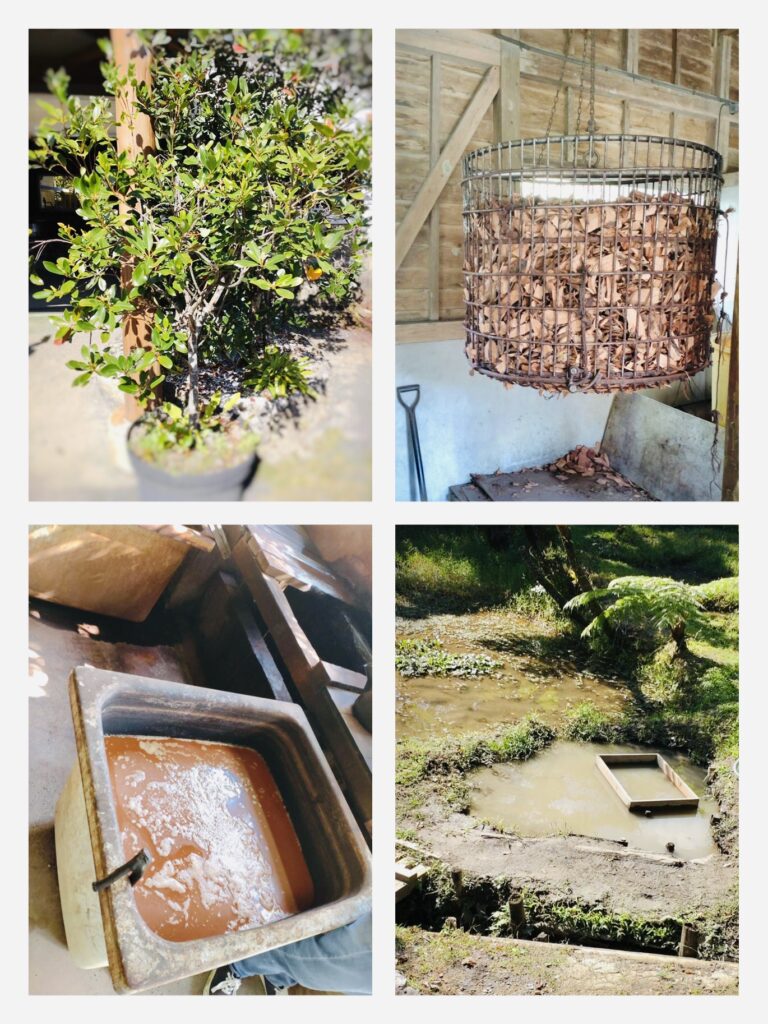

○奄美の泥とテーチ木だからこそ生まれる、「カラスの濡れ羽色」

海水と淡水が入り混じるミネラル豊富な奄美の土壌で育ったテーチ木(車輪梅)のタンニンと、奄美北部の龍郷村の鉄分が多く粒子の細かい泥。そのタンニンと鉄分の媒染作用により黒く染色して行くので、ここでしか染められないんですね。

テーチ木単体では赤茶っぽく、泥単体では紫がかった濃い灰色ですが、タンニンと鉄分の化学反応によりつやと深みのある黒が生み出されます。テーチ木の木の部分をチップにして煮出した液に漬けて流して乾かす、その工程を20回繰り返した所で泥に1回漬けて流して乾かします。テーチ木×20回+泥×1回の工程を4回以上繰り返し、カラスの濡れ羽色と言われる深みのある黒になって行きます。

こうして染められた地糸はそのまま、絣筵は解いて絣糸になります。絹糸を切らないように熟練の職人さんが、木綿糸だけを切って解いて行き、水洗いをします。

柄に色を付ける場合は、この段階で酸性染料を刷り込んで、糸に染色を施します。どちらも一つ間違えれば柄にはなりません。これでやっと経糸と緯糸の準備が出来ました。

○織りだされるのは「龍郷柄」

そしてその糸をきちんと柄が合うように織って行きます。「マルキ」や「算(よみ)」といった単位で表される緻密で精巧な細かい柄ほど、正確さが要求され、手間のかかる作業になるので、一日に10センチや30センチなど、職人さんによっても進み具合いは異なります。針で糸を合わせて密に織り上げるので丈夫で、三代に渡って着られる生地に仕上がって行きます。長きに渡って人気の、本場大島紬の象徴である奄美大島の自然をモチーフにした龍郷柄が織りだされます。デザインがかっこいいですよね。

有名なモチーフでもある蘇鉄は、泥田を何度も染色に使って鉄分が薄まったら、蘇鉄(ソテツ)の大きな葉を投げ入れて鉄分を補うのだそうです。さすが「蘇る鉄」ですね。但し北部の鉄分の多い蘇鉄で無ければならないそうです。

こうして作られるわけですが、特徴的な所をご紹介して、実はたくさんの工程を省略しました。他にも図案や設計、糸繰りや整経、糊付けや糊張りなど、全部で30以上もの工程があります。特に糸繰りは根気のいる作業で、その様子は奄美の民謡「糸繰り節」にも唄い継がれています。

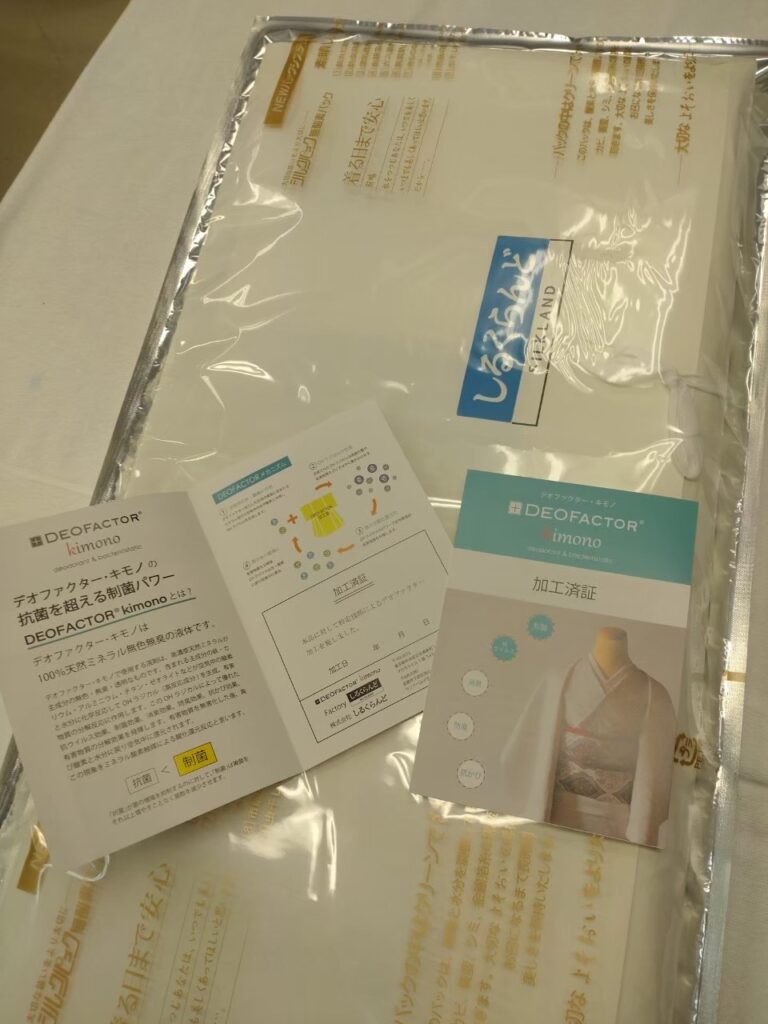

昔は奄美大島の各家庭で織られていた大島紬。現在では職人さんも減り後継者不足だそうですが、そこには奄美大島の豊かな大自然と、島人の実直な人柄がぎっしりと詰まっていて貧困に苦しむ当時の人々を救うための希望だったことがわかります。もしご家庭に本場大島紬が眠っていたら、それは奄美の人達が精魂込めて制作したものです。ぜひ一度着てみて良さを実感して下さい。100%天然成分ですからカビにもご注意くださいね。しるくパックやデオファクターキモノでいつまでも、美しい価値ある大島紬を引き継いでくださいね。